目的

- CVポート埋め込み後のポート留置中の管理と観察項目などについて理解し、ケアを行う

必要物品・準備(薬剤を注入する場合)

必要物品

- 消毒セット(綿球、セッシ、消毒薬など)

- シリンジ(20ml)

- 生理食塩液(20ml)

- 固定用テープ

- ドレッシング材、絆創膏

- ヒューバー針 ※翼に対し針が垂直で針先が曲がっている

- ディスポーザブル手袋・エプロン・マスク

- 医療廃棄物廃棄容器

準備

- 実施者の装備を整え、ヒューバー針の準備をする

- 処置の前後で手指衛生を行い、感染予防のためディスポーザブル手袋・エプロン・マスクを装着する

- 輸液ボトル・ルートを作成し、すぐ接続できるようにしておく

- ヒューバー針の内部を生理食塩液で満たし、空気が全部出たことを確認後、クランプしておく

- ポート部を露出させて、皮膚異常がないか確認する

- ポート挿入部の発赤や疼痛、腫脹、硬結、排膿の有無

方法

- ポート部の消毒を行う

- 消毒綿球でポートの中心から外側に向かい円を描くように、10~13cmの範囲を消毒し、消毒液が十分乾燥するまで待つ

- ヒューバー針でポート部を穿刺する

- 利き手でないほうの手でポートの位置を触診で確認する

- 親指・人差し指・中指で三角形を作りポートを囲むように固定する

- ヒューバー針を持ち、利き手の親指・中指で垂直に立てたフィン状グリップを持つ

- 人差し指の指先をウィング部前方のパッド部に置く

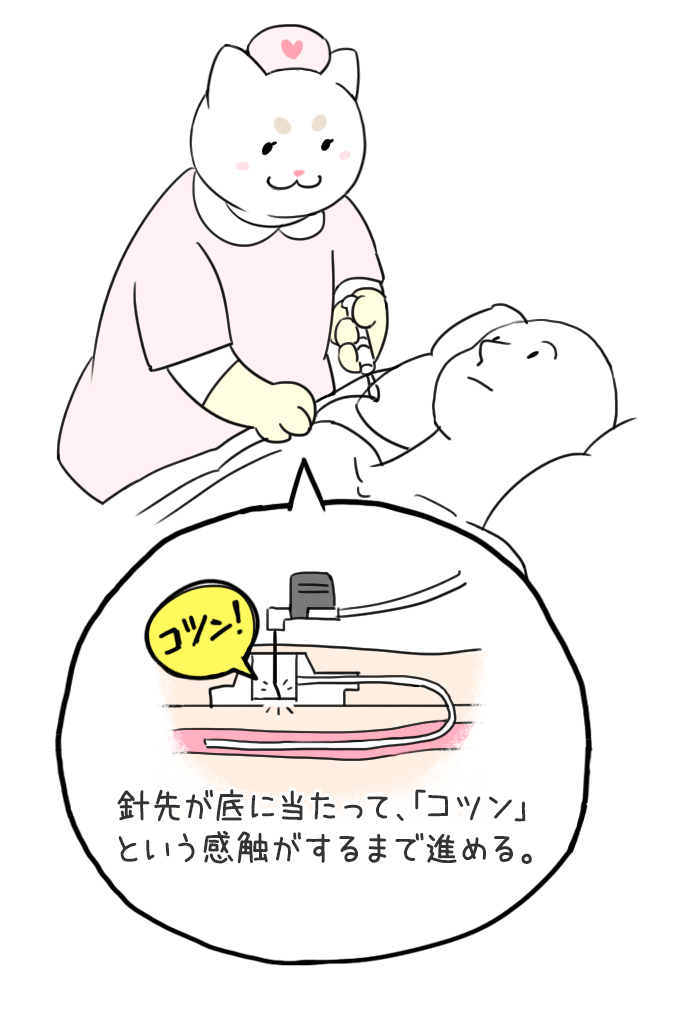

- 針先がタンクの底に当たり、コツンとした感触があるまで進める ※針の刺し方が浅いと、セプタム(針を刺す場所)から針が外れ薬液が皮下に漏出する可能性がある

針の刺し方のコツ

- 血液の逆流を確認する

- 穿刺位置、カテーテルの閉塞や破損・断裂がないことを確認する

- ヒューバー針につけたクランプを開放し、シリンジでポート内の液体を吸引する ※製品により逆血ができない構造のものもあるため注意

- 逆血確認後、10~20mlの生理食塩水で、カテーテル内に対流が起こるようゆっくり洗浄する

- パルシングフラッシュ法(押す、止める、押す、止めるという波を生じさせるような動作を続けて行う)を用いて洗浄効果を高める ※残留血液や凝固した薬剤が流れず残る可能性がある

- ヒューバー針を固定し、薬剤を注入する

- 洗浄後クランプし、フィルムドレッシング材で穿刺部を覆う

- 抜去予防のためルートを一度ループを作りテープ固定する

- ヒューバー針と点滴用ルートを接続し薬剤を注入後、点滴が滴下している事を確認する

- 薬剤注入後、カテーテルをロックする

- 針のクランプを閉じる

- 生理食塩液でカテーテル内の薬剤を洗い流す

- オープンエンドカテーテル:ヘパリン生理食塩液10mlを注入、カテーテル内に残った薬剤を洗い流し注入しながらクランプする ※出血傾向患者の場合、ヘパリン使用を医師に確認

- グローションカテーテル:生理食塩液で洗い流し、注入しながらクランプする

- 抜針し、穿刺部を保護する

- 片手で患者の皮膚を押さえ、ヒューバー針を垂直に引き抜き、穿刺部に絆創膏を貼る ※斜めに引き抜いた場合、周囲の組織を損傷する可能性がある

- CVポート留置中は合併症に注意し観察を行う

観察項目

- 患者の基礎疾患、出血傾向の有無

- 穿刺部の皮膚状態

※発赤、腫脹、浸出液や硬結の有無 - 感染徴候の有無

- カテーテル挿入時の合併症の有無

※閉塞、位置異常など - 薬剤注入時の抵抗の有無

- 点滴の自然滴下の有無

- 穿刺針挿入時の疼痛の有無

- 薬剤注入中のバイタルサインの変化(不整脈の有無)や疼痛・違和感の有無

- 抜針後の穿刺部からの出血の有無確認

主な合併症と対応について

- 感染:感染症が疑われる場合はいったんCVポートの使用を中止する

※起炎菌を検索し、CVポート感染と診断された場合は速やかに抜去する - 潰瘍:潰瘍になる前に薬剤漏出の徴候の早期発見・対処する

※直ちに輸液を中止する - 血栓:血栓形成早期であればウロキナーゼ投与により溶解する場合もあるが、薬剤配合変化による沈殿物の場合は溶解不可

- カテーテル閉塞:穿刺時の血液逆流がない・注入時の抵抗がある場合は注意する

- ポート反転:外科的再処置が必要

- カテーテル先端位置異常:血管壁の損傷・穿孔、先端が右房に迷入した場合、不整脈を引き起こす

※ポートの再留置が必要

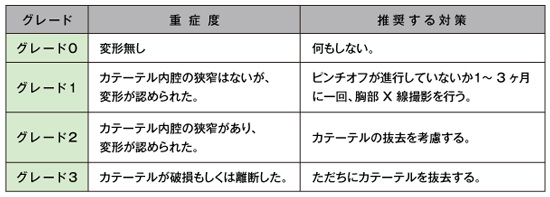

ピンチオフグレードについて

- ピンチオフとは、留置したカテーテルが何らかの理由により損傷することをいう

- 鎖骨周辺の組織の間で、圧迫されて損傷する

- 鎖骨下筋・肋鎖靭帯の複合体に閉鎖されたカテーテルが体動によって、牽引・圧迫されて損傷する

- 体位を変えると逆血確認やフラッシュができる場合は、ピンチオフが起きている可能性が高い

- カテーテル内のフラッシュ時には、注意して確認することが必要

- ピンチオフは、鎖骨下へのCVカテーテルの挿入後、5.3カ月後から60カ月後までの間に発生するといわれている

- ピンチオフにはグレードがあり、それぞれの状況により対応が異なる

※参照:医療事故情報収集等事業 第21回報告書(p.108)

アセスメント

処置前

- 感染兆候の早期発見に向けた観察が行えたか

- CVポート周囲の発赤・疼痛・腫脹・硬結などの症状がないか

- 持続点滴中の患者の場合には、針の交換日を確認する

(フィルター付きのものは2回/週、フィルターがない場合1回/週)

※交換頻度はあくあで目安であり、病院や施設によって決まりが異なる

※また、扱っている物品の取り扱い説明書などで詳細は確認する

処置中

- 異常の早期発見・対処が行えるように、血圧計・心電図モニター・パルスオキシメーター・などのモニタリングを行いながら、処置を行えたか

- 滅菌操作を確実に行えたか

- CVポートへの穿刺が適切に行えたか

- ピンチオフに対する観察を行ったか

- 血液の吸引が難しい

- 薬液の注入に抵抗がある

- 輸液や血液吸引の際に、患者の体位変更を要した

- 異常に気付いた時、処置を中断し、適切な報告や処置を行うことができたか

処置後

- 患者のバイタルサイン・意識レベルを確認したか

- 意識レベルが低下している患者の場合、バイタルサインの変化や客観的な観察が、異常の早期発見のためには重要となる

- 穿刺部位の出血・腫脹・疼痛の有無をを確認したか

- 意識レベルが維持されている患者の場合、自覚症状の確認も重要な情報となる

- 投与終了後、閉塞防止の為フラッシュやロックを行う

注意点

- セプタム(針を刺す場所)と皮膚へのダメージを軽減できるように、穿刺部位を少しずつずらして行う

- CVポートは化学療法に多用され、薬剤漏出は重大な合併症となる

- 穿刺時は必ず血液逆流により確実に血管内にアクセスできている事を確認する