腹腔穿刺

腹腔穿刺【いまさら聞けない看護技術】

公開日:2013年8月27日

最終更新日:2020年07月25日

(変更日:2020年8月4日) ※

目的

- 腹腔穿刺の必要物品、ケアの流れやポイントについて理解する

- 患者が安全・安楽に腹腔穿刺を受けられるように援助する

腹腔穿刺とは

- 腹腔内の体液貯留を経皮的に穿刺することである

- 目的

- 治療:腹水の排除、膿瘍ドレナージ、薬剤の注入

- 検査:腹腔内貯留液の有無を確認する

必要物品・準備

必要物品

- 排液カップ

- 消毒液、綿球

- ディスポーザブル手袋・エプロン・マスク、メディカルキャップ、滅菌ガウン

- 処置用シーツ、バスタオル、安楽枕(必要時)

- 鑷子

- 滅菌手袋、穴あき滅菌ドレープ

- リドカイン塩酸塩、シリンジ(10ml)、注射針(23G)

- アスピレーションキット(穿刺針・シリンジ・三方活栓・カテーテルなどがセットになったセットであり、無い場合はこれらを個別に準備する)

- 検体容器

- 固定用テープ、延長チューブ

- フィルムドレッシング材

- 超音波診断装置

準備

- 介助者の装備を整え、患者の状態を整える

- 介助者は、手指衛生を行いディスポーザブル手袋・エプロン・マスクを装着する

- 処置は患者にとって苦痛を伴うため、医師からの説明内容を確認し、同意・協力を得る(処置の同意書に患者・家族の署名があるか確認)

- 処置が長くなるため、事前にトイレを済ませておくよう説明する

- 除水中はルート・排液カップがつながり、行動が制限される事を事前に説明しておく

- 体位は仰臥位とする

- 穿刺部位によっては座位・側臥位で行う事があり、安楽枕で調整する

- バスタオルなどを用いて、不必要な部分の露出は避ける

- 医師が超音波検査で穿刺部位を決定する

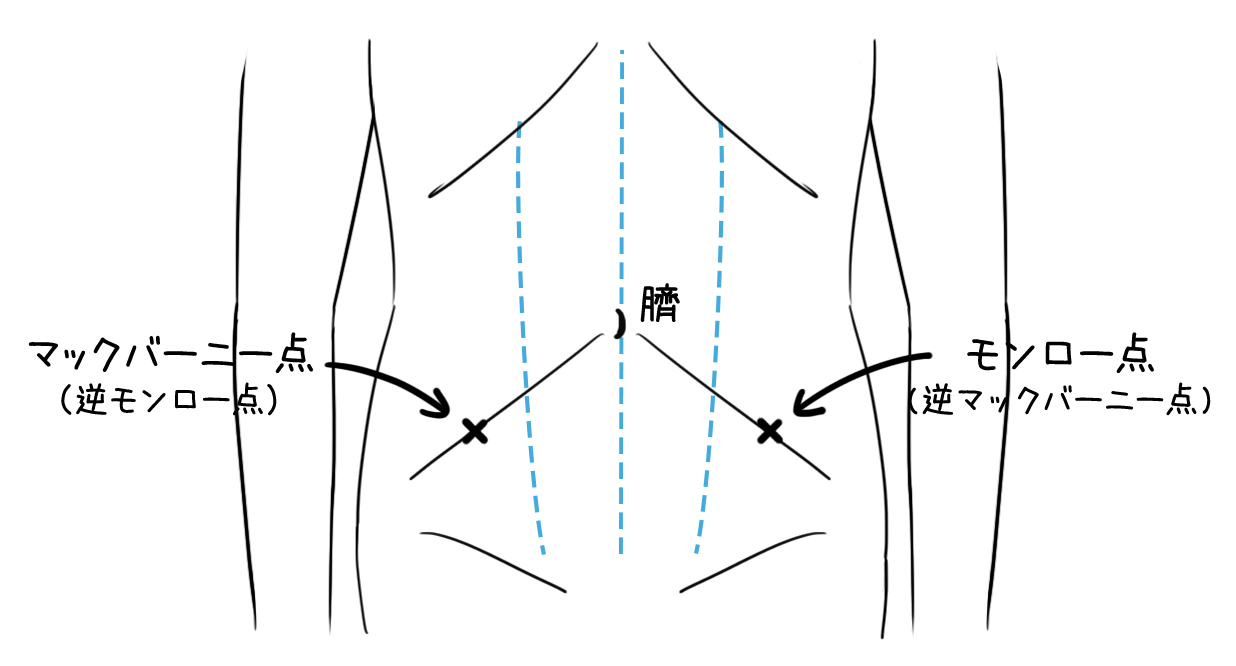

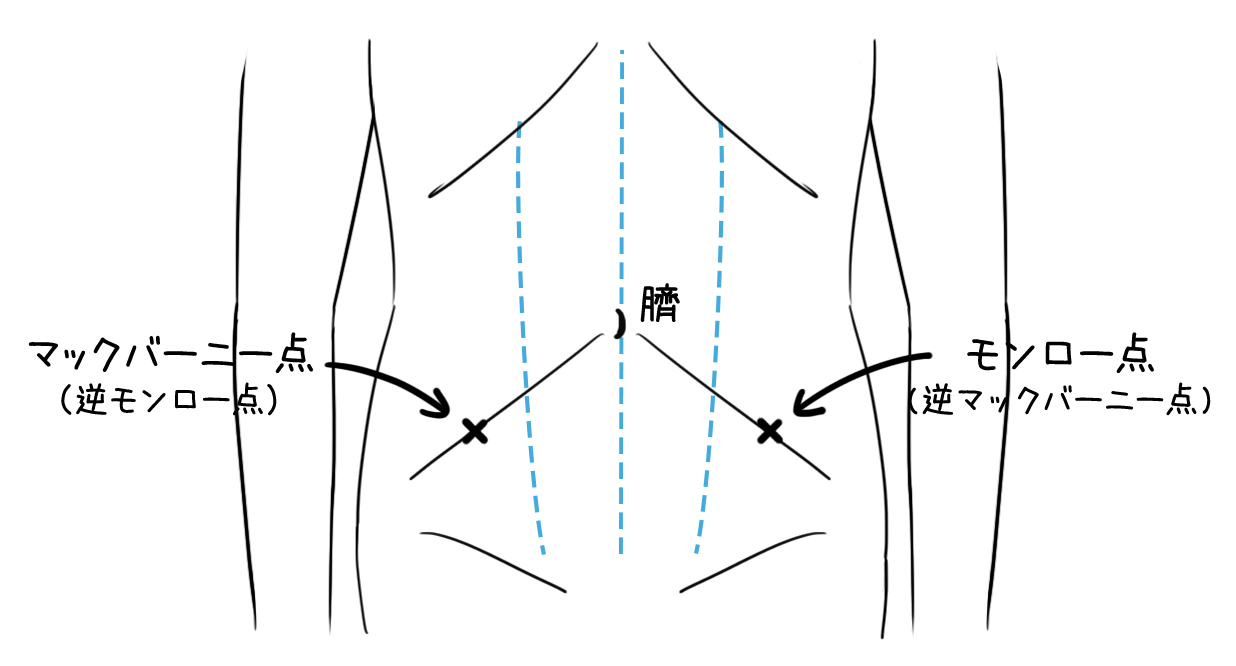

- 穿刺部位:臍と左右上前超骨棘を結ぶ直線上の外側1/3の部位(腹直筋外側)

- 腹直筋を避けることにより腹壁動静脈の損傷を防止できる

- 腹水は側腹部から貯留しやすいため効果的に穿刺できる

- 穿刺部位を油性マジックで印をつけ、超音波で使用したジェルをタオルで拭き取る

方法

- 消毒する

- 消毒薬を綿球カップに注ぎ、鑷子と共に医師に渡す

- 処置野確保のため、穿刺部位を中心に広めに消毒する

- 処置部位の清潔を確保する

- 医師はマスク・キャップ・滅菌ガウン、滅菌手袋を装着する

- 医師へ物品を渡すときは、滅菌操作で行う

- 穴あきドレープを開封後医師へ渡し、処置部位の清潔を確保する

- 医師が局所麻酔を行う

- シリンジを開封し、医師へ渡す

- リドカイン塩酸塩のアンプルをカットし、医師に再確認してもらい、医師が注射筒で吸いやすいようアンプルを傾ける

- 23G注射針を医師へ渡し、穿刺部周辺に局所麻酔を行う

- 穿刺する

- アスピレーションキットを開封し、医師の届きやすい場所へ配置する

- 医師が穿刺針で穿刺し、シリンジで吸引し腹水を確認後、穿刺部と周辺皮膚を縫合糸で固定する

- 医師が穴あきドレープを除去する

- 刺入部を固定し、保護する

- 挿入部はガーゼ保護またはフィルムドレッシング材で保護、ルートはテープ固定する

- 保護材は排液量の漏れ具合に応じて選択する

- 刺入部のわき漏れが多い:ガーゼ保護し、適宜交換

- 刺入部のわき漏れが少ない:フィルムドレッシング材保護

- 除水する

- 医師の指示で除水ルートを接続し、排液カップを設置する

- 指定の速度・指定量の除水を行う

- 除水終了後は、安楽に過ごせるようルート部をガーゼ保護するなど工夫する

※穿刺部は側腹部からやや後方に留置されることが多いため

穿刺時の観察ポイント

- 疼痛・苦痛の有無の確認

- 呼吸状態の変動(息苦しさ、SpO2の変動)

- バイタルサインの変動

除水中は血圧低下に注意する

- 腹腔内圧が腹水貯留による圧迫で上昇、除水により急に減少し静脈圧が低下し起こる

- 短時間の除水は避け、排液速度に注意する(最高で30分に500mlまで)

- 頻回に血圧測定を行い、状態に注意する

観察項目

- 患者の基礎疾患とそれに伴う症状の観察(腹水の有無と程度、出血傾向の有無)

- バイタルサインの変動(血圧低下、頻脈など)

- 疼痛・苦痛の有無の確認

- 呼吸状態の変動(息苦しさ、SpO2の変動)

- 除水時の指定の速度・量の把握、水分出納量の確認

- 排液の量・性状、色の観察

- 感染徴候の有無の観察

- 刺入部の状態観察(固定状況、周囲の皮膚状態、わき漏れの有無、出血の有無)

- ルートの接続状況(閉塞や屈曲の有無)

- 検査結果の把握(超音波、血液検査、検体検査)

- 患者への病状説明とその内容、患者・家族の受け止めの状況確認

アセスメント

- 患者にとって苦痛を伴う処置のため、十分な説明を行い同意・協力が得られたか

- 処置中は患者の苦痛を最小限に留め、十分な観察を行い合併症予防に努めたか

- 清潔・滅菌操作で介助を行い、感染予防に努めたか

- 腹水の肉眼的所見・検査結果より、正常より逸脱している場合は原因検索を行えたか

- 血性:癌性腹膜炎、腹腔内出血

- 膿性:癌性腹膜炎、細菌性腹膜炎

- 乳び性:リンパ瘻

- 胆汁様:胆汁瘻

- 粘液性、ゼリー状:腹膜偽粘液種

注意点

- 除水後は水分・電解質バランスが崩れるため、除水前~終了後まで十分な観察が必要である

- 長期的な除水を行っている場合、アルブミン低下による浮腫に注意し観察を行う

- 排液が出ない場合の対応

- 体位により流出量が変化しやすく、調整する

- 閉塞の有無を確認する

※腹水に含まれるフィブリン繊維により閉塞しやすい - 医師へ報告し、必要に応じて医師がシリンジで吸引する

- 除水中に患者がトイレに行きたいと訴えがあった場合、ベッドから離れる際、一度除水を中止する

本コンテンツの情報は看護師監修のもと、看護師の調査、知見、ページ公開時の情報などに基づき記述されたものですが、正確性や安全性を保証するものでもありません。

実際の治療やケアに際しては、必ず医師などにご確認下さい。

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関しては本記載内容とは対応が異なりますので、必ず各病院ごとに作成されている感染症ガイドラインに従ってください。

本コンテンツの情報により発生したトラブル、損害、不測の事態などについて、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

※コンテンツの日付け表記ついて「公開日…ページを公開した日」、「最終更新日…情報を更新した日」、「変更日…システムやデザインの変更を行った日」をそれぞれ指します。

「いまさら聞けない看護技術」の最新情報をチェックしよう

当サイトは、「あした仕事で使う知識を学べる」ナース専用のハウツーサイトです。

Facebook または Twitter で最新情報をチェックして、職場の同僚と差をつけよう!

Follow us!

ナース転職サイト おすすめ 3サイト

転職しようかな…と考えている看護師の方には、以下の転職支援サービスの利用がおすすめです。

-

看護roo!(カンゴルー)

● 累計利用者数50万人以上

● 求人数トップクラス

● 東証プライム市場上場企業

● 資格が活かせる病院以外の求人も豊富

公式サイト 口コミ・詳細 -

レバウェル看護(旧:看護のお仕事)

● 求人数トップクラス

● 累計利用者数は40万人突破!

● 病院求人多数

● がっつり働きたい人におすすめ

公式サイト 口コミ・詳細 -

マイナビ看護師

● CM多数!大手転職支援サービス

● 全国各地の求人をカバー

● ブランク・未経験OK求人が多い

公式サイト 口コミ・詳細

もっと詳しく知りたい方は、「ナースの転職サイト比較ランキング」をご覧になり、自分にあった転職サイトを探してみてください!

ナースハッピーライフを通じて転職支援サービスに登録いただくと、売上の一部がナースハッピーライフに還元されることがあり、看護技術の記事作成や運営費に充当することができます。応援お願いいたします。